進み方

教材ログイン

ぴたトレ数学(諫早東書)

ぴたトレは進んだ単元までの記録を入力して下さい。

ホンわか英語 入力

英語の学習法

教科書を「話す・書く」できるようにする日常的な学習法を次のリンクで説明しています。

連絡

5/20火

- 塾のWEBサイト「竹数通信」のページに設置したジャンプ台に、このページのアドレスの一部 2025/ 二桁の数字/あなたの番号を入力するとこのページに飛べます。

ぴたトレは進んだ単元までの記録を入力して下さい。

教科書を「話す・書く」できるようにする日常的な学習法を次のリンクで説明しています。

これは2021年5月のブログです。

コロナ禍、気候変動、戦争、円安、スタグフレーション懸念、これらに伴う貧困。今の子供たちは、親世代が経験したことのない、もっと複雑な時代を生きることになる。その前提で私は教育のあり方を位置付けなければ、と考えます。

と聞いてあなたは信じますか?「アンダークラス」(参考②)

次女がコロナ禍に翻弄される様子を見ています。身近な20代30代がアルバイトで食いつないでいます。信じたくはありませんが、私はこれを実感します。

平成一桁生まれの我が子3人の就職を通して、私は「就職氷河期」と呼ばれる世代の就職活動を見てきました。

2020年、京都大の大学院生だった私の末娘は、緊急事態宣言下で就活。2月インターンシップで好感触だった第1志望の企業から、5月「今年の採用は中止」と連絡を受けました。コロナ禍が新卒労働市場を直撃したのです。まさにこの記事(参考①)通りでした。

40年前バブルの絶頂期に、私は新卒で高校教諭として就職しました。当時は、長崎の一般企業に就職した短大卒女子が「ボーナス100万もらった」と当たり前のように話す、景気がいい時代でした。5、6年して、私が20代後半にかかる頃バブルが崩壊。その後の30数年は本書「アンダークラス2030」(概要)の通りです。

中期氷河期世代から、学校を出たばかりの若者たちの2割から3割がアンダークラスになるのが当たり前になった。

2010年代後半から2020年までの数年間は、団塊世代の完全引退や、就職氷河期に採用が少なかったことによる人手不足があり、新卒者の就職は好調だった。

新型コロナウイルス感染症の流行で、若者たちが卒業とともに安定した職を得られる時代は終わったと考えるべきだろう。

非正規労働者として生涯を送ることが珍しくなくない世代が現役世代全体を覆う。

どんなことが好きで一生懸命になれますか?お子さん自身はどうおっしゃっていますか?

少なくとも、普通に生きて十分稼いで家族と楽しく暮らすため、ではありませんか?自分の適性や好きを活かして、無理なく頑張って生きていけるように勉強しています。

私は「新たな出会い」だと考えます。自分を感動させる新たな出来事、先生や先輩、周囲の人々との新たな出会いを期待します。

出会いを信じて勉強する。その価値は十分あります。

学校のような勉強でなくとも、必要なことを習得する訓練は不可欠です。

総務省統計によると「専門的・技術的職業従事者」の伸び率が職業大分類の中で最も高いからです。詳細はこの記事(参考①)をお読みください。

お子さんが勉強に目的や意味を感じながら取り組んでいるのであれば、最高に幸せです。

保護者さまは、聞くに徹する相談相手になってください。お子さんが気づくしかないからです。毎日の勉強に目的を感じられたら、親から子への最高のプレゼントです。

お子さんの教育に関する保護者さまの悩みは私がお聞きします。遠慮なくご相談ください。

ずっと先の目標に向けて勉強を進めるには、目標達成の意味の理解と同時に「やり抜く力」が必要です。「やり抜いた経験」のみが「やり抜く力」を強化します。

塾が、英語検定や数学検定へシフトしているのも目標は「合格」と明確だからです。

難しすぎてはいけません。子どもたちが自分の力に応じたレベル(級)を設定しチャレンジします。受検までにatama+や過去問で徹底的に反復演習します。

不合格者も、合格を目指すのなら不合格の原因を振り返って対処し、合格するまでやり抜かなければなりません。気づかせるしかないのです。

やり抜けば「自信」が芽生えます。自信とは間違いなくやれるという自己評価。自信が「やり抜く力」を強化します。こんな循環を塾の子供たちに定着させたいのです。

進路選択や大学受験はこの延長にあります。

「デフレの正体」の中で藻谷浩介さんは「生きる力」を「普通に生きて十分に稼いで楽しく家族と暮らしながら人とコミュニケートし力づけ、社会にも貢献していく力」と表現しました。

身の丈にあった爽やかなこの表現が、私は好きです。塾で関わるすべての子供たちに「生きる力」を身につけてほしいです。子供たちのやり抜こうとする気持ちを信じて、やり抜く経験を積ませようと考えます。

コロナ禍で企業が採用中止したり採用人数を絞り込んだ。会社説明会の中止・延期、オンラインでの面接実施と、手探りのマッチングを余儀なくされた。

バブル崩壊後から2000年代前半までの不況期に、新卒時点で就職が決まらない「新卒無業」や「フリーター」と呼ばれる若年非正社員が急増し「就職氷河期」世代と呼ばれた。企業が既存従業員の雇用を維持し、賃金コスト抑制のため新卒正社員の採用を大幅に抑制した結果だった。

問題は、彼らがその状況から抜け出せずに無業・フリーター期間が長期化したことだ。無業やフリーターはスキル形成の訓練機会が乏しい。企業がそうした人たちを「新卒時に採用されなかった人材」と評価し正社員としない傾向があった。

就職氷河期世代で正社員になった人にも、不本意就職から来る離職が増えた。転職を繰り返す人も出てきた。彼らの就職先は中小企業が多い。無業やフリーターの経験があったり、転職を繰り返してきた人は、勤続年数が短いため賃金が安い。

社内で長期にわたって人材育成する企業は、訓練可能性の高い労働者を採用する。仕事経験がない優秀な新卒者は、企業にとって最も訓練しがいがある労働者タイプだ。そうした新卒者を確保することが企業にとって重大な関心事だ。中途採用では、社内で得にくいスキルを持った人材を少人数採用する。フリーターや転職を繰り返す人は採用のチャンスは小さい。

総務省統計によると「専門的・技術的職業従事者」の伸び率が職業大分類の中で最も高い。この分類に属する職業は、スキルの中で社内の人材育成が必須となる部分が大きくないため、外部人材を登用しやすい。若年雇用対策として、再チャレンジを目指す若者が、こうした伸びつつある分野に進むことができるように教育訓練を充実させ職業紹介を強化することが重要である。

資本主義社会には4つの階級がある。資本家階級、労働者階級、その間の新中間階級、自営業者層と農民層旧からなる旧中間階級だ。「アンダークラス」は労働者階級と異質な、一つ下の下層階層だ。従来の4階級から5階級構造へと転換した。

第2次ベビーブーム世代が数年後に大学受験を迎える1984年、大学定員を増やす方針を文部省が打ち出した。大学進学率は、ベビーブーム世代が通過した以降の1994年あたりから急上昇し2005年には51.5%に達した。大卒者が増え、大学生の就職が難しくなった。

第2次ベビーブーム世代が就職する頃、日本はバブル景気の末期を迎えていた。人材需要が拡大し就職は容易だった。しかしバブル崩壊後、求人は大幅に減少した上に大卒者が多かったため、就職状況は急速に悪化した。こうして大量の若者がフリーター、無業者となって就職氷河期が始まった。日本経済はバブル崩壊に続く不良債権による経営破綻の続出で大混乱に陥っていた。

この記事は 私が変われば、子も変わる |「インサイド・アウト」の子育てと学習指導の紹介文です。

私も君たちと一緒で「習慣」によって生きています。

持病で二十数年通院検査していますが、医師からああしなさいこうしなさいとアドバイスを受けても、まったく聞き入れません。だってなんの不便もなく生活しているのですから。

2年前までの私は、自称「アルコール依存」。「止めないと」とは思っているのだけれど実行に移せない。

しかし、高血圧で別の病院にかかり、ある先生との出会いが「きっかけ」でその日からやめました。以来もう2年、1滴も飲んでいません。

自分の心境を分析しました。これまでの先生と違ったのは、なんてことない、「この先生と結果を出したいな」と思った点です。脅されてやめたわけではないんですね。笑っちゃいます。

2年経って血圧は落ち着きました。しかしその先生から新たな「危ない状況」の指摘を受け、食事制限と運動して生活改善するよう強く指示されました。

君の部活=私の仕事、君の勉強=私の運動という構図に気づきましたか?

毎日寝る時間以外、1日中パソコン前に立って仕事しています。夏休みの計画を立てている時は10日間ほど家から出ずに計画していました。君も「面白い」って思うことには無我夢中で取り組むでしょう? 私にとってはそれがこの「塾」なのです。

なんか似てません?君と私。

元気だった10代20代でもっと健康面を意識すべきだったという反省はしています。でも今さら後悔はしてませんよ、全力で生きてきたので。

バスケに、吹奏楽に、ラグビーにと夢中になっていること自体が君の「出会い」です。ある事柄に一生懸命なれたら、勉強にも必ず一生懸命になれます。

部活で、あるテクニックや表現を身につけるためには、君はどれくらい時間をかけていますか? 勉強にも同様に時間がかかるのは当たり前と思って下さい。

受験生や中高生諸君に文字を大にして言いたい!!

信じなさい。今まで部活で頑張れたのだから勉強でもやれるんだと。

たわ言が長くなりました。この記事は 私が変われば、子も変わる |「インサイド・アウト」の子育てと学習指導の紹介文でした。こっちも読んでね。

私は、中高生の頃の息子を勉強させようと一生懸命でした。

しかし思うようにいかない。お互いに苛立ち、すれ違っていました。

妻は、以前の私を「怒ってばかりだった」と言います。

そんなとき出会ったのが、スティーブン・R・コヴィー著『7つの習慣』の一節です。

この言葉に、私は深く反省しました。

息子は一浪して関東の私立大学に進学しました。遠く離れたことは、息子をあるがままに受け入れるきっかけになりました。

この3つを気がけるようにしたのです。

「見守る」に徹しようとしたことは、私自身にも変化をもたらしました。

この経験を通して私が学んだのは、「変えられるのは自分だけ」というシンプルで深い真理です。

大学に進学後の彼を“友人”と見立て『友人だったらどのように接するか』と自問し、彼の考えに立ち入らないようにしました。すると幼少の頃、彼に感じていた、"細かいところによく気づく"長所がふたたび感じられるようになったのです。

もしかしたら、その変化に気づけるだけの余裕が、私自身の中で生まれたのかもしれません。

『7つの習慣』でいう「インサイド・アウト」──自分の内面を変えることで外の世界との関係性も変わっていく──は、──「私が変われば、子も変わる」──という実感をともなった、私の揺るぎない信念となりました。

この「インサイド・アウト」の姿勢を、塾の指導にも活かそうと、私は試行錯誤しています。

生徒たちに身につけてほしいのは、次の2つです。

この2つを支えるために、小中学生はatama+からeboardに教材を切り替えしました。より基本に忠実で、納得しやすく、やり抜きやすい教材だと感じたからです。

私は子どもたちにこう伝えます。

「やればいいんでしょ!」という気持ちで勉強していては、将来、自分の力を発揮できる場面が限られてしまいます。

「なるほど!」と納得した体験の数だけ、物事をやり抜く力は強まります。それはやり抜く習慣の土台を築きます。

『7つの習慣』の一節に触れたとき、私は「これはまさに、私たち大人がどうあるべきかへの答えだ」と感じました。

お子さんの今の様子に対し、自分は何ができるか、お子さんの役に立っているか私は自問します。

長女・長男・次女、それぞれの小さな「好き」や「得意」を大切にしました。それが、彼らの「生きる力」となったと確信しています。

子どもたちは、自分の内側から変わっていきます。その変化のきっかけとなるのは、小さな「好き」や「得意」を、大人が焦らず見守る姿勢ではないでしょうか。そして、そのように見守るためには、私たち大人がまず、自分自身の在り方を見つめ直す必要があります。

「変えられるのは自分だけ」。

だからこそ、私たち大人が自分を見つめ直し、変わろうとする姿こそが、子どもたちの内なる変化のきっかけになるのだと思います。

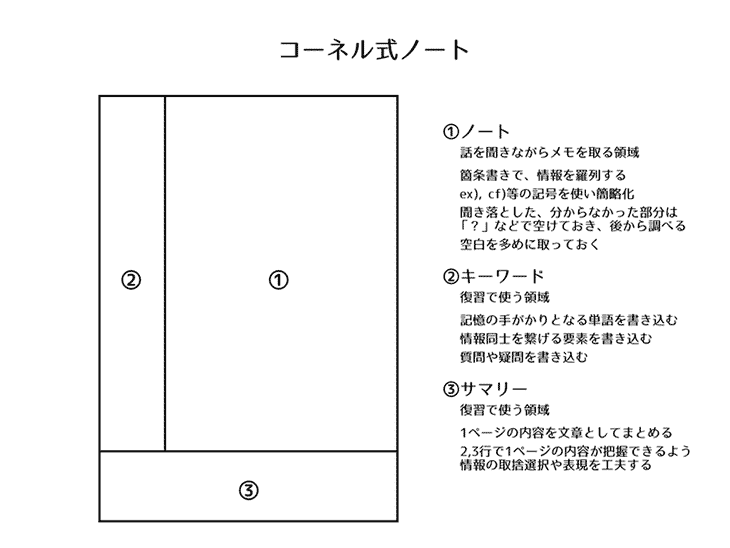

ノートは思考(思い考えていること)の整理し伝えるための練習に使います。ルーズリーフいろんな紙を混ぜてバインダーにまとめられるので便利です。

竹下は無印良品の5mm方眼紙A5版のノートを使います。ルーズリーフはすぐ失くすからです。

2面を広げてタテにA4版として使えば国公立大の数学解答用紙と同じサイズ。も理由です。

B5版も5mm方眼紙をお勧めします。塾でのノートのレイアウトをお示しします。

半世紀前、中学生だった頃の私の英語ノートを、諫早市で中学1年生が使う教科書『サンシャイン』に合わせて再現しました。

左右に英文と和文を分ける形式は、和文から英文を再現する練習に最適です。

当時の私は中学1年では英単語の読みをカタカナで書いていましたが、2年生から発音記号を併記するようになりました。

ビートルズの詩集を読むうちに英語で詩を書きたくなり、研究社の和英辞典を買ってもらったのがきっかけです。

英単語の読みは発音記号で書いてあります。自然と発音記号で記すようになりました。

例えば、「a(ア)」と「æ(アェ)」のように、聞いただけでは微妙な違いの音も、発音記号なら目で確認できます。聞き分けようとカセットテープの音源に集中して耳を育てました。 æ と発声するための口や舌の形は本で学びました。この習慣はのちの英語学習で非常に役立ちました。

半世紀前の教科書は「ニュープリンスイングリッシュコース」。参考書を買うために、現在雲仙市となった南串山町から長崎市住吉にある草野書店まで出向いた時代です。中学校の先生に頼んで教科書販売の業者さん経由で購入したカセットテープは1万円。貴重でした。

今は教科書のQRコードから音声教材がすぐ聴けます。ぜひこの便利な環境を活用して発音記号やアクセントをノートする習慣を身につけて下さい。

「ガイドは使うな」と言われた経験はありませんか?

実はガイドや教科書準拠の単語集(写真下)は、英語が苦でない中高生にとっては「最強の参考書」です。ガイドなら英語ノートを作らずとも話す・書く練習ができ、単語集にはカタカナと発音記号の両方が掲載されています。

ただ、価格(ガイド:3,300円、単語集:990円)がネック。そのため、私は「英語ノート」が「まとめながら学ぶ」スタイルで「イチ推し」です。

ガイドや単語集に興味がある方は、ご連絡ください。ご説明します。

話す・書くできて10点です。

ぴたトレは進んだ単元までの記録を入力して下さい。

教科書を「話す・書く」できるようにする日常的な学習法を次のリンクで説明しています。

ぴたトレは進んだ単元までの記録を入力して下さい。

教科書を「話す・書く」できるようにする日常的な学習法を次のリンクで説明しています。

高校2年生、偏差値70超。なのにセンター過去問が解けない?なぜでしょう。

深く問われ、問題文を読むのも至難だからです。

次の写真は高3Sさんのセンター試験過去問演習の記録です。すべての教科・年度で同様に反復学習しました。結果はセンター本番第1志望大学B判定で通過。

過去問が解けるかどうか。模試を受けなくとも、センター試験本番の過去問で得点力をチェックする。これが関わる皆さんに伝えたい竹下数塾の結論です。

上の写真では正答率を100%表示していますが現在はすべて⑩点評価です。センター試験や2次試験の過去問を解いて、大問ごとに⑩点満点自己評価してください。大学が公表する合格者平均点が6割ならば、すべて⑥点以上で合格です。たとえ⑤点でも、解けなかった残りを解説を読んで納得できたら合格の可能性はそれからの勉強で高まります。

医学部志望ならセンター試験過去問で常に⑨点をたたき出してほしいな。それができるから、医者なのです。

もっともそんなに単純なはずありません。この学習法で合格できるのは、問題形式やレベルに変化がない英検・数検、簿記などの資格試験に限ります。国立大学過去問では問われる深さと自分に足りない部分をチェックすることしかできません。結局、良質な問題集でもれなくまんべんなく丁寧な学習が必要です。

ある高校の数学科は宿題でベネッセなどの全国模試を徹底的に解かせます。恐るべしなんと学年中位まで全国偏差70台が続きます。以前は高3の10月11月まで模試演習を続けて高3まで圧倒的な全国偏差でした。ここ数年高3は入試過去問集を解いています。なぜか高3だけ全国偏差がグッと低い。理系は校内偏差が全国偏差と並んでいる。でも進学実績が下がったわけではありません。

偏差値は高いけれど、教科書準拠問題集が解けない生徒さんがいます。模試はある程度まで解けるように作られています。平均点が低いと模試の信頼性に関わりますから。すると「いつも出すタイプ」=出題頻度が高い問題を高校生はしょっちゅう解くことになります。反動として出題頻度が低いテーマの学習がおろそかになります。パターン学習では数学的な発想が拡がらないのです。

学力とは学ぶ力。インプットアウトプットする能力です。子どもたちに関わる大人は、彼らの時間や努力を何に向けさせるか。もっとていねいに検討してほしいです。

目指す大学がどんな学力を要求しているか知るためにも過去問を解かなければなりません。高校生活3年間という限られた時間を有意義に使うには、個々が目指す国立大学の入試問題で測るのが妥当です。高1高2からセンター試験(共通テスト)や進学したい大学の赤本で過去問5年分を解き、解説を読み込み、自分に不足している分野をていねいに点検して習得しましょう。

1日の過ごし方で改める点はないか。解説で理解できない点はないか。学習と部活動の両立は可能か?誰のために勉強しているのか?そもそも、自分はこの大学に入学するために努力する意志(意地)はあるのかを、問題を通して自問してください。

赤本を利用して過去問5年分で合格者平均を超える学力を持てるまで頑張れるかを測ってください。最初から解ける人はいません。早々とあきらめないでくださいね。

合格者平均点は各大学のウエブサイトで公表、共通テストの目標点はBenesseのセンターABCラインを参考にしてください。

教科書準拠問題集、参考書の例題、良質な過去問集など必須問題を、目的を明確にして取り組ませます。模試は扱いません。

次の例は熊本大教育学部のセンター試験をベネッセC判定で通過した場合、総合得点最低点で合格するために必要だった2次試験得点率です。41.8%必要でした。2次試験の合格者平均点は44%なので、およそ合格者平均必要だと推定します。